【内容体要】张英是清初著名理学家,其经学思想直接影响了康熙的执政理念;同时,以张英为代表的清廷主流意识形态,对清初桐城精英文化的发展方向以及桐城派的文学主张,曾产生了重大影响。桐城派虽打着复古的旗号,却是在旧说中别开生面的古文流派。程芳朝、姚文然、张英是先于桐城派对桐城精英文化的形成产生过重要影响的人物,此文通过对康熙朝桐城精英文化的梳理,深度解读桐城精英文化的内在结构,探索桐城文化由传统向现代转型的逻辑起点。

【关键词】精英文化 桐城派 经学思想 历史循环 皇极批判

近来,中央纪委网站向社会推荐桐城“六尺巷”作为廉政教育题材,清代文华殿大学士张英的事迹由此引人们注目。然而,张英与康熙皇帝的君臣关系,张英的经学思想对康熙帝强化中央集权,提高中央政府的工作效能所取到的推动作用,以及张英、程芳朝、姚文然等桐城藉士人对桐城精英文化核心价值体系的形成、社会共同心理的建构所产生的深刻影响,却鲜有学者论及。笔者不揣鄙陋,就桐城精英文化原生态领域,涉及政治、历史、文化等深层次、结构性特征予以论述,力图郭清被历史的积垢所长期遮蔽的,传统与现代相交集处关键“玄枢”,并就教于方家。

人们通常将一个时代占统治地位的主流文化称之为精英文化,因此,精英文化实际上就是当时代统治阶级的意识形态。清初的桐城主流文化形态是在对晚明泰州心学哲学思想扬弃的基础之上,返回到程朱理学、科举仕途的主流轨道,并通过程芳朝、姚文然、张英等人成功出仕并荣耀返乡的仕途实践所证明同时也被当时代所认同的精英文化为核心价值体系的地域文化。

1

康熙的文化偏好

文化是一个时代政治的依托,桐城精英文化是满清政权孤岛下的底盘基座之一。

羽翼丰满且准备充分的“后金”政权入主中原后,定鼎北京,由“满洲”一变为“满清”,再变为“大清”,与之相伴随的政治文化的汉化程度日益加深。一是军队的扩张,从努尔哈赤的满洲八旗到皇太极的蒙古八旗,再到汉军八旗;二是皇帝的后妃祖源,从建州女真到科尔沁部的博尔济吉特氏再到汉族的佟佳氏;三是权力结构效仿汉族宋明王朝的权力建构,也由初始的“八旗”制逐步过渡到三院八衙门。这时,对于爱新觉罗家族新政权的最大挑战是如何管理好幅员如此广袤的土地上的人民,那么,策略无他,唯有依靠人才,而选拔人才的现成方式当然也是非宋明汉族皇权实行已久的科举考试取士莫属。故顺治四年(1647),桐城一县就有五人考取进士,其中程芳朝高中殿试第二名,俗称榜眼。

满清爱新觉罗族执掌皇权且由偏于一偶的“小皇帝”经过华丽的转身而变为“大皇帝”,实现这一“跨越”性质变的杠杆或曰关键的“玄机”,则在于汉族儒学精英的积极参与到新生国家政权的创建和管理之中。其代表人物出自明末清初桐城经学文化中的精英,例如顺治朝的程芳朝、姚文然和康熙朝的张英。

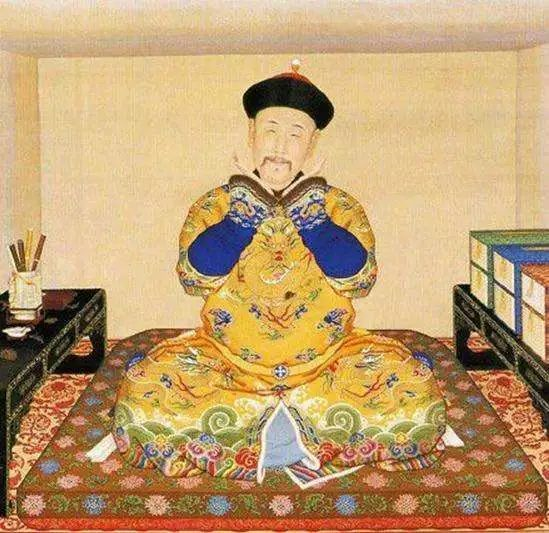

爱新觉罗率满洲蒙古用武力征服中原以及疆藏云贵等广袤的土地之后,历经二十余年,其统治的方式由野蛮血腥“武功”逐渐的“蜕变”为在尊孔读经口号下的“文治”,康熙也遵循先圣的“外王内圣”的治国理想,“外王”是以武力夺取天下。而“内圣”则是以皇帝为代表的统治集团自觉地抛弃原来的野蛮的落后文化而逐渐接受高度发达的汉族儒家文化的过程。这个儒家文化即是以“四书五经”为代表的治国理政的政治制度和思想文化体系,其“化”的过程便是要将其“时代化”、“现实化”。而最终完成这个“顶层设计”人物的不二人选,便是清代桐城地域文化中杰出的人物之一:理学家张英。

康熙“自幼好读书”、“留心典籍”、“喜书法”、“喜观稼穑”而不看无聊书籍。他的启蒙教师就是汉人,自八岁到十六岁的辅政期间,康熙开始接触儒家经典《四书》(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》);接下来,由《尚书》开始,读《五经》(诗、书、礼、易、春秋)。汉族的大臣建议为康熙配备学问高深的老师,而辅政则不予支持,于是康熙只有向身边的太监学习。康熙回忆:“朕八岁登极,即知黾勉学问。彼时教我句读者有张、林二内侍,俱系明时多读书人,其教书惟以经书为要。”小皇帝宫中学习儒典,应是祖母孝庄皇后的有意安排,说明这位来自科尔沁草原的博尔济吉特氏,已经逐步改变了对汉文化的排斥态度。

2

张英与南书房

南书房设立于1677年,是康熙帝为学习中原传统文化、密切与汉族士大夫联系而设立的内廷机构,由清一色的汉族士大夫组成,无固定的编制和人数。经大学士们反复酝酿会议具奏,钦定侍讲学士张英“在内供奉”,并于皇城内赐第。

入值南书房,作为自幼饱读儒家经典,胸怀修齐治平理想的张英来说,是千载难逢的忠君报国的历史机遇。张英在南书房的工作主要有五项内容:讲解经史,充当皇帝顾问;反映下情,咨询时政;抄写撰拟特颁谕旨,或口传上谕;编纂书籍;陪皇帝吟诗作画临摹书法参观古迹察访民情。

康熙帝第一天召张英等人入值南书房,就对他们说:“朕于书经、四书,讲读已久,常于宫中复诵,大义皆能晓畅。但圣贤义理无穷,今更欲细加讨论。”康熙的要求,对于张英来说,既是机遇也是挑战。这里的挑战倒不是古人“伴君如伴虎”之说,因为有1670年张英的恩师程芳朝荣耀返回故里颐养天年的先例在,主要是对张英的学问智力才华的全面挑战。据张廷玉《敦复府君行状》:

(府君)生而天挺秀异。童子时即严毅庄重,不苟言笑。六岁出就外傅,四子、五经书过目成诵,日记数千言。丙戌十岁遭先王母之变,哀毁过成人。辛卯从三先伯(张克俨,张载,张西渠)读书石门僧舍,专攻制举业,旁及辞赋骈俪之学。癸巳娶先妣姚太君。甲子应童子试,被拔府庠第四,补博士弟子员。丁酉科试食餼。自是试辄高等,而禀气素弱,患疾历三载不愈。凡饮食药餌之属,皆先妣手自调治,衣裳簪珥典鬻殆尽。

虽然张廷玉对乃父不免多有溢美之词,但描写张英青少年时代刻苦求学尽孝悌伦理,读来令人如见其人,如观其景:

(张英患疾)至庚子岁始痊,一切家事皆付先妣经理之,独肆其力于学,与三先伯读书家园中,相对手一卷不释。每当霜寒星落之时,一灯莹然,伊吾之声达于巷外。

此时的张英,“自《六经》、《左》、《国》以及《庄》、《骚》、子、史、两汉、唐、宋之文,靡不搜讨淹贯。为文根极理要,纯粹精深,与里中名隽建瑟玉堂文会,复与齐公邦直、许公来会、潘公江,暨三先伯为五子,诗艺至今脍炙人口,习《葩经》者奉为津梁焉。”犹如一艘张满风帆的航船,张英正蓄势待发。

张英27岁中举,31岁中进士,殿试获第四名。34岁服阕,习清书,36岁通过种种考试和考核,历经层层选拔,成为康熙皇帝的亲近随从之一,“遂有每日进讲之命”,直到1677年张英41岁时,成为康熙南书房中首任首席值侍顾问官。自1677至1702年,张英正值41岁至66岁的中年和盛年时期,在长达26年的漫长岁月中,几乎与康熙朝昔相处,不离左右。可谓飞黄腾达,前无古人。

从年岁上来说,张英长康熙18岁,完全是他的父辈。而康熙玄烨自幼即失去亲生父母的眷爱,由祖母孝庄皇后抚育长大,在他的心灵深处,那种对父辈垂爱的渴望,也下意识的使他将这一依恋的情感移情到了年龄与父辈相仿的老师兼师傅的身上。康熙68岁时追忆往事,深有感触地对臣下说“钦惟世祖章皇帝,因朕幼年时未经出痘,令保姆护视于紫禁城外,父母膝下,未得一日承欢,此朕六十年来抱歉之处。”所以,张英的和颜悦色循循善诱,使玄烨在获取博大精深汉文化滋养的同时,情感的大门也一齐向他打开。可见年长于康熙的张英,不仅不会与玄烨产生代沟,反而成了玄烨的心灵慰藉与精神寄托,同时因为情感相依且心灵契合,使张英更便于履行帝王之师和帝国首席顾问之职。

细读《易经衷论》和《书经衷论》,张英每有具体的指涉,用意在于对皇帝的思想及思维的方式方法诱之导之,日臻圣贤之境。虽然现实中的玄烨距离圣人的境界仍有不小的距离,但张英毕生所投入的事业理想最终得以实现,他身后的大清帝国,即“天下,大器也”,包括东亚地区的广大版图在内的朝贡体系,经过数十年的“以不竟不絿不刚不柔为炉冶而陶铸之”已成,他为康雍乾盛世的宏图大业可谓鞠躬尽瘁。

从《易经衷论》和《书经衷论》来观察张英的思想,基本上属于程朱一系的理论范畴,不过有所损益而已。而其价值则莫重于几乎全部为睿智的玄烨所信服、所运用,并且取得了实际的历史功效,被载入史册之中。

3

张英的经学思想

历史发展的实际进程常常滞后于少数先哲的理论预设。尽管黄宗羲在明末即有《原君》之论,明确提出了皇帝的高度集权是阻滞社会进步的最关键、最核心的因素,“自秦以来凡为帝王者皆贼也”,表示坚决反对封建君主专制集权的政治制度,但是,在他们身后兴起的满清皇帝康熙等人再一次,同时也是最后一次将古老的中华封建帝国以及专制皇权推向了前无古人后无来者的巅峰状态。这是因为,黄宗羲等人的先知先觉,并未获取大多数汉族士大夫精英层的普遍认同,更为重要的是自秦代以来的基于铁器牛耕的农业生产方式此时尚未发生质变,与之相匹配的手工业、商业仍有一定的增长空间。同时,作为康雍乾盛世的开创者玄烨,其个人素质是自秦至明君王中比较优秀的一位。玄烨以他超出常人的聪明睿智和文治武功赢得了一大批汉族知识精英的钦敬和认同。张英自然也不例外。

张英的哲学思想,集中体现在《易经衷论》一书中,《四库全书总目提要》曾给予中肯的评价,并总结出该书的两大特点:

第一,以朱子《本义》为宗,兼采二程学说,而不“膠执门户之见”。

是书专释六十四卦之旨,而不及《繋辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》。每卦各为一篇,诠解大意而不列经文,大抵以朱子《本义》为宗。然于坎卦之“贰用缶”句,又以《本義》为未安,而从程《传》,以“樽酒簋贰”为句,则未尝如胡炳文等膠执门户之见也。

因为张英的视界开阔,胸襟博大,没有门户之见,才能取得康熙的信任赏识及认同接纳。

第二,阐明观点,立论明白晓畅,以经解经,扫除歧见,“知汉代专门,不矜繁说”。

其立说主于坦易明白,不务艰深。故解《乾卦》“元亨利贞”云:“文王《繋辞》本与诸卦一例。”解乾、坤《文言》云“圣人举乾、坤两卦,示人以读《易》之法。”如此扩充体会,盖以经解经,一扫纷纭轇轕之见,大旨具是矣。《汉书儒林传》称费直惟以《彖》、《象》、《繋辞》十篇,《文言》解说《上、下经》。知汉代专门,不矜繁说。英作是书,其亦此志歟?

由繁归简,从尖深导向浅易,使庶务繁忙的康熙帝能够理解,心有所契,实现与最高当权者共识互信,以加深感情交流,也是张英的初衷。

4

对张英历史观的分析及皇极思想的批判

(一)对张英“循环日新”历史观的分析

冯友兰在《新理学》中说:“中国自秦汉迄明清之历史中,朝代虽屡次变更,然其所代表之政体则俱属一类。就朝代之变更说,中国之政治,亦是日新。但就其政治所代表之类说,其日新是循环底。”

张英的所持的正是“循环日新”的历史观。张英不仅认为秦汉至宋的政权更迭一以贯之遵循着“循环日新”的规律,而且自尧、舜、禹三代以来,也无不如此。

自三代以来,一圣人出而整理于前,经子孙用之数百年,未有不窳且败者。唐、虞以数圣人继世在位,故其器完整而又当。大禹忧勤胼胝之后,所谓“有典有则,殆厥子孙,關石和钧,王府则有”者,何其器之固哉。

张英所秉持的是自司马迁、司马光而来的社会历史的一元 “循环日新”论,与经典马克思主义的原始、奴隶、封建社会的三阶段论,生产关系与生产力,经济基础与上层建筑之间的矛盾统一关系,既有重合之处又有着鲜明的本质的区别。对于夏商周三代,张英评述为:

殆经数百年,至于桀而大坏矣。成汤为智勇之匠,以不竟不絿不刚不柔为炉冶而陶铸之,暨乎太甲以后,贤圣之君六七作。前者磨砻,后者保护。越数百年而其器不坠。至纣又大坏极矣。盖积渐既久,朴者日漓,厚者日薄,拙者日巧,诚者日伪,荡检踰闲,至于怙侈灭义、骄淫矜誇者,种种而然。武王为敬胜之大匠,以燮伐为炉冶,加以周、召之辅弼,成、康之惠和陶染熏蒸,所谓“既历三纪,世变风移,仅得以四方无虞,予一人以宁”,心力亦几乎瘁矣。然后其器始完整而可用,至周末而又坏极矣。

张英对夏商周三代政权更迭的高度概括性的论述,所使用的术语都是农耕文明中人们耳熟能详的生活生产的器具以及这些器具的工作过程及原理的名称。但所使用的分析与综合的思辨方法,既有对于二程《易传》的继承,又有突破与创新。

冯友兰说:“《易传》中所说元、亨、利、贞,亦是说一物存在之四阶段。尹川说:‘元者,万物之始;亨者,万物之长;利者,万物之遂;贞者,万物之成。’(《周易程氏传》)但此四阶段只是成住之两阶段:元亨即成阶段,利贞即住之阶段。”

而张英能在二程学说的基础上,提出一个王朝的“毁坏”与“灭亡”,这对于康熙来说,无疑于是个巨大的警醒。特别是提出其毁灭的原因是:“盖积渐既久,朴者日漓,厚者日薄,拙者日巧,诚者日伪,荡检踰闲,至于怙侈灭义、骄淫矜誇者,种种而然。”对于转移自明朝中叶以来,愈演愈烈的 “漓、薄”,“巧、伪”,“闲、偷”,“奢华堕落”、骄淫矜誇等社会恶劣风气,重新形成康熙朝中后期,到雍正及乾隆朝前期这长达近一个世纪的“简朴”、“厚重”、“诚实”、“仁爱”等社会新风尚,起到了巨大的影响与推动作用。而这种社会风尚的改变,对于中华民族作为当今世界绝无仅有的人口最多、历史最久且幅员辽阔的以汉族为主体的多民族共生共融的“大中华”族的最终形成,有着不可估量的意义!

张英对于历代政治权利构架的优劣取舍,所持的立场同理学家们相似:即“厚古薄今”或“贵远贱近”的思维方式。这种历史文化观,也可以看作是“复古”立新的策略性选择。他对秦至宋的政治是批评多于褒扬:

秦始皇亦知其坏也,而以卤莽灭裂治之,是故始经手而破。自汉以后,整理之术亦渐疏矣。然犹陶铸于高祖,磨砻于文、景;陶铸于光武,磨砻于明、章。至六朝之君,不知陶冶,惟事补苴,故用之数十年而辄坏。唐之器陶铸于太宗,而磨砻于开元之间。宋之器陶铸于太祖,而磨砻于真、仁之代。

张英作为桐城藉理学儒士,继承了历代学者的理学传统,通过对于既往朝代的兴亡史的考察,找出“勃兴与毁灭”不断循环往复不已的关键因素并得出结论:

当其敝坏之时,气化衰,人心漓,风俗偷,水旱为其斧戕,盗贼为其螟螣。有一大匠者出,合天下为铜液而融化之,一呼一吸,一张一弛,或严或宽,或濡或烈,天下人蚩蚩然入其陶冶中而不自觉。久之而漓者还朴,薄者返厚,巧者复拙,伪者归诚。人心变于下,气化盛于上。岁丰而榖登,俗淳而盗止。天下为之一变,殆其子孙日剥月削,而又大坏矣。

张英认为:国家的主体是“民”,“民心”是通过老百姓的风尚来表现的,因此世俗民风好坏是考量一个时代兴衰的标尺。所以,治国理政者一定要扭住这个“牛鼻子”不放松。

张英的时代,是汉族世家大族族权再一次兴盛的时代,因此张英认为:

大抵风俗之坏,必始于世家大族,而后侵淫及于小民。故教人者必自世家大族始,……今欲整齐而化导之,莫大于分别善恶,使之有所感动,……即古人輓维风俗之大关键也。

康熙朝中晚期,以张英为代表的清廷的政治文化思想倾向,对此后的清代桐城精英文化的发展方向以及桐城派的文学主张,都产生了直接得影响。桐城派就是“打着‘复古’的旗号,行改革创新之实的一种策略性主张。这种主张的提出旨在利用清廷尊崇程朱理学的文化政策,进而利用古文的号召力,纠正明末清初的不良文风。正如郭绍虞所指出的“盖后世文人既以古文相号召,则势不得不取则于古作”,方苞在戴名世的基础上,对古文进行了全面系统的总结,提出了“义法”说,不仅创新了中国传统文论,而且提出了“约六经之旨以成文”,取法周秦、两汉和唐宋八大家以及明代归有光的散文创作规范,使文人的为学与为文都有了遵循。“方苞也在倡导‘复古’的过程中,成功地实现了创新,并开辟了一条借着‘复古’来探索创新的路径。”

(二) 张英的“皇极”思想及其批判

处在中国封建社会的最后一个王朝的又一次勃兴的初始阶段,使张英得以从容的回首五千年中华古老文明,尤其是自秦始皇以来各个朝代以皇帝为中心的中央集权制度优劣成毁的关键奥秘,从而为康熙帝提出了一套可供参照的理论框架。这一理论体系,自汉唐宋元明以来,曾被多次运用,而其中的玄机关键则在于对于“皇极”一词的释解各家迥异。从张英对《洪范》的解释,并比较此前各代诸家的解说,我们可以发现,张英的思想对于加强中央集权的制度建设所作出的不懈努力和杰出贡献。张英说:

《洪范》一书,治天下之大经大法备具如此。盖皇极者,握大柄之一人,以位之尊,故谓之皇;以其比天之枢纽如北极然,故谓之极。五为九位之中,易之五爻,皆言君道。故《范》之五位皇极居矣。一人居中,以五行为根柢,以五事三德为功夫,以五纪庶徵经纬乎天,以八政五福六极纲纪乎人,以稽疑契合乎鬼神。错综天人,熔铸造化,使三才皆入于陶冶之内,而惟吾之所欲为。其言宏阔而精微,尧、舜、禹、汤不言之秘隐躍其中,信非浅学所能测也。

张英将“皇”释解为“至高至尊的手握大柄的人君”;“极”比喻为“北极星斗”。那么,“皇帝”就从理法上具备了掌控天上与人间所有一切权力的资格。张英为代表的儒学精英分子,一方面继承了南宋朱熹政权理论学说,同时又将其向前推进了半步,结果适得其反,抵达了孔子所说的“过”,即过分了,超过了“九五之中”之“中”的边界。

余英时在《皇权与皇极》一文中,引用了《朱子语类》的一段解释:

皇极非大中,皇乃天子,极乃极至,言皇建此极也。东西南北,到此恰好,乃中之极,非中也。但汉儒虽说作“中”字,亦与今不同,如云“五事之中”,是也。今人说“中”,只是含糊依违,善不必尽责,恶不必尽罚。如此,岂得谓之中?

朱熹及门人的思想,当然是针对南宋初年围绕在高宗赵构周围的一群官僚通过“照着讲”:“皇极”为“大中”,而为其不思北图恢复的含容姑息、善恶不分,苟且江南一隅的国策提出的异议和批判。而朱熹之前的解释则显然是孔子所说的“不及”,即将“皇极”定义为普通人的标准,从而使皇权失去了领导力和号召力。余英时《皇权与皇极》云:“由于当时(南宋初)人是通过汉、唐注疏来理解《皇极》原文的,因此孔安国《传》和孔颖达《正义》实比原文更为重要。”

《洪范》“次五曰:建用皇极”,《传》曰:皇,大;极,中也。凡立事,当用大中之道。

“凡厥庶民,无有淫朋,人无有比德,惟皇作极”,《传》曰:民有安中之善,非中不与为交。安中之人则无淫过、朋党之恶,无有比周之德。朋党比周,是不中者。善多恶少,则恶亦化而为善,无复有不中之人。惟天下皆大为中正矣。

《正义》曰:不合于中,不罹于咎,谓未为大善,有无恶行,是中人已上,可劝勉有方将者也。故皆可进用,以大法受之。大法谓用人之法,取其所长,弃瑕录用也。……其实天下之大,兆民之众,不可使皆合大中。且庶官交旷,即须任人,不可待人尽和大中,然后叙用。

以上所引汉唐注疏与南宋高宗时期王淮的执政纲领,精神上相一致,显而易见。以“大中”释“皇极”主要即在追求均衡与安全,故《传》与《正义》都强调“安中之善”。

这一点基本上符合高宗“主于安静”的要求,而王淮本人的相业也建立在“示之以静”的中心观念之上。

从社会历史的演进角度观察,张英在接受的朱熹的观点的基础上,又将它向前推进了半步,以今天的“法律面前人人平等”的标准观察,反而是一种历史的倒退。

周公与朱熹师徒将“皇帝”当做天下百姓的“标准”,也就是说皇帝应该是百姓的榜样和楷模,是“鞠躬尽瘁死而后已”的道德范型。观察张英的思想,他将“皇极”中的“权位”推向了极致,从而为高度集权专制的大清帝国的权力构架的建立提供了合理的理论依据。另外,张英还有对皇权加以神化的理论倾向,例如,“比天之枢纽如北极然”、“惟吾之所欲为”等语,一再表明皇权的“至高无上”与“无边无际”。

正是因为皇权对辅助或制约力量的相权无限度剥夺,与此同时也是由于相权的“主动弃守”,从而才使得满清皇权达到空前的集中与独揽以致于独裁。这一切,都是我们建设社会主义的现代法制文化所应该也必须加以辨别、批判和抛弃的。中国社会科学院文学研究所顾林说:“曾经的造人为神所带来的巨大的历史灾难”,是“中国社会与文化集权的病根”。

余英时说:他(朱熹)驳孔安国误释“皇极”为“大中”,显然是对于钦定解释进行了釜底抽薪式的摧破。他训“皇”为“君”、训“极”为“标准”,即“人君所以修身立道之本”(见《皇极辩》),则尤具深意。这样一来,“皇极”竟成为约束人君的一种原则了。他一向不满意南渡以后高宗把君权提得太高。这代表了当时理学家的共同看法,所以张栻斥“秦汉以来,士贱君肆”(《南轩集》卷一六《张子房平生出处》),吕祖谦也抱怨“秦、汉以后,只患上太尊,下太卑”(《东来别集》卷九《与周丞相》第十书)。他的“皇极”新解便是针对着这一局面而提出的。

余先生认为两宋,特别是北宋,是中国历史上一个比较开明的时代,具有比较优质的政治文化生态。这个时代的三股政治力量:皇权、官僚集团、理学集团通过相互角力而达到了既相互依存又相对独立的平衡状态。

依此新解,则人君只需“修身”为民树一“标准”(即所谓“人君建极,如个标准”,见《语类》卷七九),此外更不必有所作为。很显然的,他的“皇极”即是从“无极而太极”中“分殊”出来的,要求皇帝作无为而治的虚君。他将“皇极”如此反施于人君的身上,真是所谓“即以其人之道,还治其人之身”了。(《中庸》第十三章注语)。

如果我们将颇具特色的宋代政治文化与清代作一比较,就不难发现:在政治相对开明的北宋,皇权、官僚集团和理学集团对于“皇极”的理解和运用各取所需,相异如此,恰好说明三者之间虽相互依存,也相互独立。而清代的康熙雍正乾隆三个皇帝通过一只手不断地规范约束满蒙皇亲国戚官僚集团过分危害政局稳定的违法行为,另一只手则用“文字狱”来镇压汉族理学集团,从而最终实现了皇权的空前集中和独裁。在这个权力转移的过程中,张英《书经衷论》的理论特别是“皇极”思想对康熙的影响显而易见。

【参考文献】

一、《余英时文集》一至十卷,广西师范大学出版社,2006年5月版;

二、中国当代文学研究所主办《当代文学研究》资料与信息2013-2016年;

三、崔立中等著《桐城派心理学思想》,科学出版社2015年5月版;

四、郭绍虞著《中国文学批评史》,中华书局,2013年版;

五、冯友兰著《新理学》,北京大学出版社,2014年1月版;

六、侯外庐主编《方以智全书》,上海古籍出版社1988年9月版;

七、朱学勤主编《大清帝王康熙》远方出版社,2004年12月版;

八、《桐城伊洛堂程氏宗谱·立庵公传》;

九、《桐城县志》黄山书社一九九五年版;

十、[法]戴廷杰《戴名世年谱》,中华书局,2004年5月版;

十一、冯友兰著《中国哲学史》,华东师范大学出版社,2012年版;

十二、杨怀志 潘忠荣主编《清代文坛盟主桐城派》,安徽人民出版社,2002年版;

十三、程根荣主编《桐城派名家文选》,安徽人民出版社,2008年版。