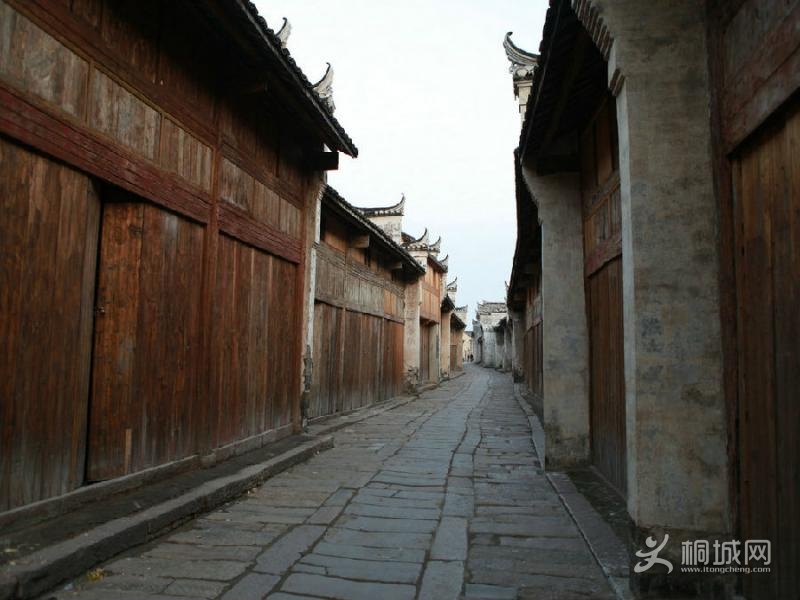

3月28日,一个晴朗的春日。这样的天气,看一看岁月精心镌刻出的老街再适合不过了。孔城老街以“甲”为区域划分,共有十甲。每甲有独特功能,如居中诸甲为书院、大户,是政治经济中心。昔日活跃在居中诸甲的达官、贵人、士子、巨贾早已作古,那些深宅大院也成了供游人评点的景点,而一、二甲中那些手工艺人的老店作为活着的古朴遗存,却仍在见证着一脉相承的历史。这些老店或在景区内,或尚未进入景区,店内的手艺人正是装点老街的最佳老人。

治中暑的“石头”

刚刚走进景区内的“二甲”,就有一家经营省级非物质文化遗产秋石丹的店铺。这个秋石丹,据当地人介绍,桐城是唯一正宗产地。功用么,他们是这样说的,农家“双抢”时正是炎炎夏日,人很容易心里“慌突突”的,而把这秋石丹搁水里化了喝下去便可以“定心慌”。店家的广告上说得要简约些:“功能:滋阴降火……主治:中暑……”

吴记杆秤店

这秋石丹店铺对面,有一家衡器店,主营杆秤。店主做了一副对子挂在店内的墙壁上:上联是“杆秤称人心称得和谐天下”,下联是“老街皆有品皆述多味人生”,横批“权衡有方”。对联中间也不供奉祖师爷了,是店主的宣传照。这家店主吴兆龙今年67岁了,干这行已经40多年。在和记者聊天时,吴师傅始终没有放下手里的活,架着那500度的老花镜十分认真地给木头钻眼。店面摆上一条长桌,铺着蓝花布,布上摆上七八杆小巧的工艺秤,长度只有十几厘米,这便是吴师傅针对游客特别制作的。吴师傅也不隐瞒自己的生意经:一杆工艺秤只需要普通秤三分之一的材料,价格却差不多。如今,他就盼着游客越来越多,工艺秤越来越好卖,到时候让在城里开出租车的儿子回来继续开这家店。“手艺他已经学了,只要生意好,随时可以回来开店,开出租车太累了。”

铁匠“唐老三”

老街位于景区外的“一甲”的老店显然要破旧一些,功能上也更趋实用性。穿街而过,首先看到的是铁匠唐老三的店铺。跟吴兆龙的衡器店相比,这儿杂乱很多,撒乱各处的铁器,四壁、地面的主色都是黑,只有风箱鼓吹着炉膛中向上窜着的火苗有些色彩。唐老三真名唐义芳,为了让店铺更有些老字号的感觉,便将取了这样的店名。唐义芳外形很像影视剧中铁匠,强壮、皮肤黝黑,嘴上总是叼着一根烟,但说起话来嗓门不是很大。他说,旅游热没有给他带来实际上的好处,毕竟他打制的都是些农具,游客不太会有兴趣的。不过,作为孔城镇唯一的铁匠,唐义芳的生意还是不错的,每个月能有个三、四千元的收入。

老篾匠的心声

再向前,有间篾匠铺。老师傅正在制作一个斗笠状的器物。这器物状如斗笠却比斗笠大很多,直径约有1至2米,原来是烘茶的烘斗。老篾匠形神都颇像衡器店的吴师傅,一样的专心致志,一样架着厚厚的镜片,经纬纵横之间将一条条竹条制成做工精美的烘斗。老篾匠今年71岁,名叫王帮泽,从十几岁学徒开始,他做了一辈子的篾匠,如今他的篾匠铺在镇上也是仅此一家了。他说,这烘斗他得做个几天,卖价却并不高。

“做手艺太累,也赚不了什么钱,所以没什么人学”。王帮泽一句话道破了老手艺如今落寞的原因。吴兆龙也曾说,早些年生意好时年轻人来学他是不教的,怕“教会徒弟饿死师傅”。可现在自己年纪大了,怕手艺失传了,想找年轻人来学却没人来了。

不过,这种境遇也有差别性,现在杆秤的需求虽然大不如前,但吴兆龙的针对游客而制作的工艺秤还是有市场的,已经开始有人慕名求学了。因此,王帮泽也在考虑以后多编制些易于携带又有观赏性的小手工艺品,他想如果能多做些游客的生意,收入自然会好很多。相信只要转变思路,老手艺一定会焕发新的生机。

孔城老街以“甲”为区域划分,共有十甲。每甲有独特功能,如居中诸甲为书院、大户,是政治经济中心。昔日活跃在居中诸甲的达官、贵人、士子、巨贾早已作古,那些深宅大院也成了供游人评点的景点,而一、二甲中那些手工艺人的老店作为活着的古朴遗存,却仍在见证着一脉相承的历史。

(作者:何飞 吴春富/文 ;安庆日报)

声明:

1、凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对稿件处理有任何疑问或质疑,请即与桐城网联系,本网将迅速给您回应并做处理。

2、桐城网原创新闻稿,多来源于实地走访和网友投递稿件审核之后编发,版权均属桐城网所有,转载请注明出处,谢谢合作。桐城网新闻热线:0556-6191218;

投稿专用:tongchengwww#qq.com(注:使用时请将#改为@即可);客服QQ:1583285066。