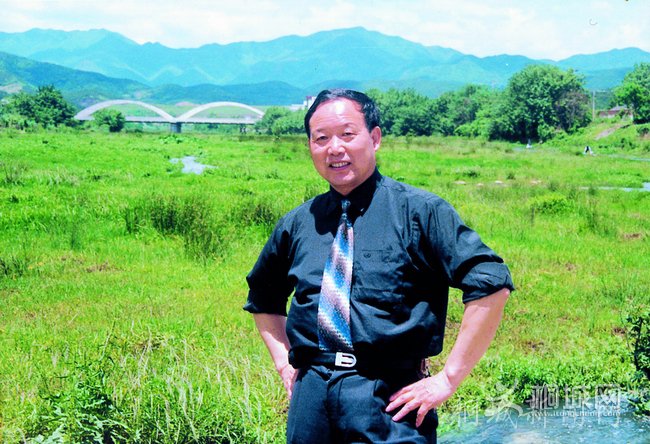

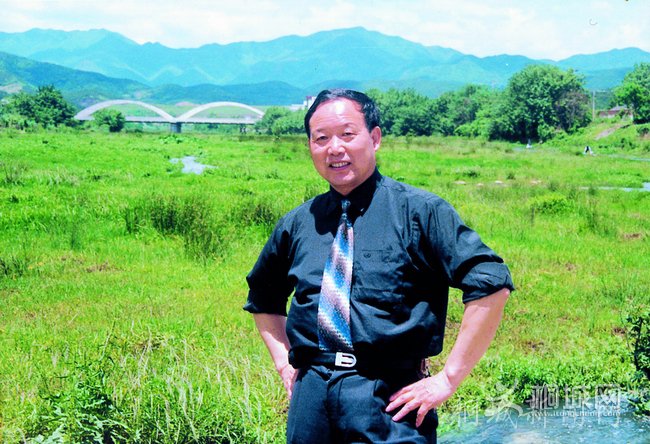

陈所巨(1947.7—2005.9),当代著名作家、诗人,曾被誉为“田园上的歌手”、“当代散文八大家”,出席过全国第四、第五次文代会。出版有《父子宰相》、《回声与岸》、《文都墨痕》等十八部著作。他一生文学创作成果丰硕,格调高雅,深受好评,作品曾被译成多国文字。

十年前的秋天,当代著名作家、诗人陈所巨先生驾鹤仙游。9月24日,为了纪念陈所巨先生,弘扬桐城文风,值其逝世十周年之际,桐城师范高等专科学校与桐城市文联联合举办《你永远活在秋天——陈所巨先生作品朗诵会》。我省著名作家许辉,著名评论家段儒东等数十位专家学者、作家应邀参加了此次纪念活动,大家以朗诵陈所巨诗歌散文作品、追思其风范的形式,共同缅怀陈所巨先生,进行学术交流。朗诵会上,桐城文坛作家们和桐城师专的大学生们深情演绎了陈所巨的《早晨,亮晶晶》《桐城》《烟雨桃花潭》等16篇脍炙人口的诗文;陈所巨先生的老朋友著名评论家唐先田现场赋诗一首,表达对故友的深切怀念:“……所巨如红叶,灵气世少有”……一阵阵如潮的掌声,是对朗诵者精彩表演的赞许,更是对家乡著名诗人陈所巨的崇敬和追慕。桐城文脉代有传承,愿桐城文学的明天更加繁荣!

所巨热爱故乡桐城的一山一水,一草一木,他在许多诗篇和散文中,抒发了自己对故乡的热爱。他曾向我吐露过自己的心事:他说江西省作协想他去,到宜春市出任文联主席。宜春是一个地级市,也许更有利于他的才能的施展。他说自己举棋不定,内心矛盾。我太了解他了,我知道他太爱桐城了!他尝言桐城是一块文学沃土,他为自己是一个桐城人而感到自豪,他对故乡桐城的那份热爱之情怎么能割舍呢?我说:你不能走,桐城需要你,桐城文学的发展和繁荣离不了你!你若离开桐城会后悔一辈子!我的坚定的表态,似乎坚定了他不走的决心。所巨没有辜负桐城人民对他的厚爱,除了用自己的生花妙笔为桐城的山水名胜写下了一篇篇华章之外,他为中央电视台《走遍中国》栏目写了五集《文都桐城行》文稿。其巧妙的构思,优美的文字,为摄制组同志赞不绝口,播出之后,反映热烈,好评如潮。为宣传桐城,提高桐城知名度,其功甚伟啊!他曾多次对我说,桐城文学唯一缺项就是电影,虽然《文都桐城行》上了央视,但不足反映桐城的丰厚人文历史,他要把父子宰相搬上银幕。此事不易,但我知道,他决心已下,必将付之于行动!当他埋头潜心撰写《父子宰相》剧本时,身体已感不适,他曾来我家,向我讲过,我劝他休息,从长计议,他说找了中医看了,吃了药缓解胃痛,他要坚持把剧本写完。剧本初稿写完了,他终于支撑不住,倒下了!他把自己的一生献给了桐城文学事业,献给了故乡桐城!千古文章不尽才,英年早逝,是桐城人民的巨大损失!我和所巨的私交是道不尽,写不完的。他每出一本新书就送一本给我,而且总写上“怀志大兄、仁兄”字样。我曾将贺敬之、郭小川、李瑛等人的诗集送给他,他回赠了我肖洛霍夫的《静静的顿河》、托尔斯泰的《复活》等书,还特别买了一套精装《莎士比亚戏剧集》给我。我写的第一部长篇历史小说《明宫奇冤》情节曲折,可读性强,但语言不行,出版社退回要我修改,我自知无能为力,便请他帮忙,他慨然答应,重新润色一遍,顺利出版。尤其使我时时想起的,是和他一道去外地旅游的日子。记得1983年暑假,时任文化局长的张云高同志,为了鼓励我和所巨同志搞文学创作,特批了450元钱,让我俩外出开开眼界,我们先后跑了南京、苏州、无锡、上海、杭州、济南、青岛,直到北京,共二十一天,因为我们所经城市大都住在学生那里,省了一大笔开支。他说:“当老师真好,我真羡慕你!”每到一个地方,他都要拜访文友,而我则由学生陪同逛景点,访名胜。晚上回来,他多半醉态可掬,对此,我很有意见,他说:“难得与朋友相见,喝到兴头上,只得舍命陪君子!”我说:“没命了,怎么陪君子!”他是性情中人,好客热情,从不让朋友扫兴。他说:“你不喝酒,不知酒的魅力!文从烟中出,诗从酒中来,我不喝酒,能写诗吗?”我听了无言以对。临近开学,我要回来了,他说:“还结余90元,给你一半。”我说:“哪有拿公款装进自己腰包里的道理?”他坚持要给我返程车票,我说学生已给我买好了。于是他去内蒙、宁夏、新疆,半个月后,他回桐城,又黑又瘦,简直变了一人,然而高兴得很,跟我大谈内蒙大草原,宁夏大沙漠,新疆烧烤羊肉,他一言一辞都饱含着对生活的热爱!他渴望自己足迹印烙在祖国每一寸的土地上,希望用自己的笔描绘祖国的锦绣河山,然而命运不济,他带着深深的遗憾走了!所幸的是,他的著作,由其子女陈汐、陈琪及弟子白梦整理出版,自此,他永远活在人们的心中。

斯人虽去文风长存——文朋诗友心中的陈所巨

许辉(安徽省文联副主席、省作协主席、著名作家):所巨先生不仅是安徽文坛的一座高峰,也是享誉全国文坛的杰出诗人和作家。自80年代初开始,我们经常见面,每次遇到文学活动总在一起交流,共同探讨创作方法。他性格豪迈,乐于助人,且创作勤奋。十年过去了,今天我们聚在一起追忆他,追忆他卓越的才华,追忆他对生活对文学的理想和激情,我们在思念他的同时,更加觉得应该要向他好好学习,学习他对工作的勤奋认真、对理想的坚守。他一直在我们心中,诗歌永在,所巨先生永生!

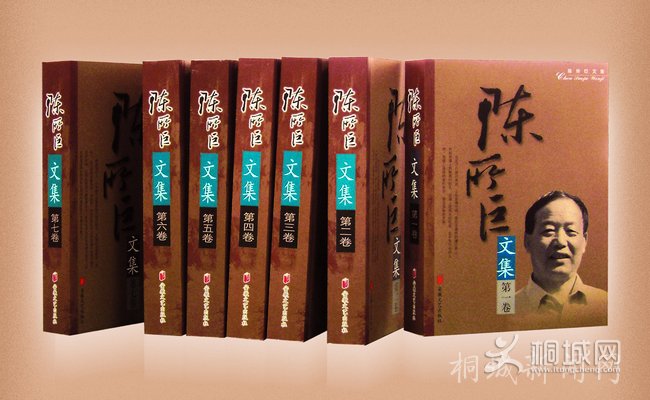

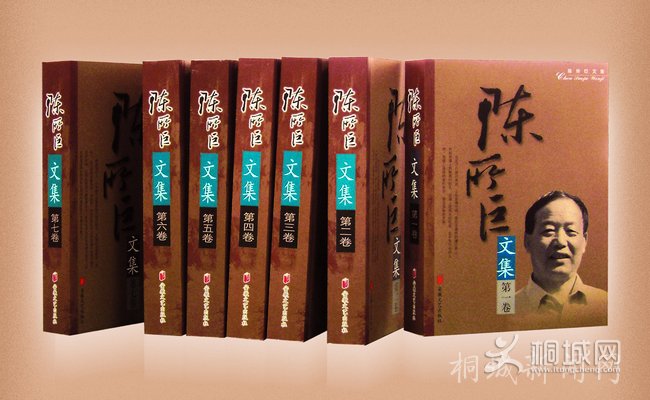

段儒东(著名评论家、安徽省评论家协会副主席、原《清明》主编,1988年至2006年与陈所巨同为安徽省作协副主席):所巨的文学创作成就,有七卷本文集为证;他的诗文的艺术成就,十年后的今天,还有诸多的弟子在传诵、在满怀激情地朗读,可见其旺盛的生命力。我与他有过20多年的交往,在文学界又同为安庆人,所以一直见面感到亲切。1987年后我任《清明》主编时,他发表过不少作品,与我们编辑部的同志们结下深厚的友谊。十年前获悉他去世,我深感痛惜,惋惜老天给了他才华却不肯给他长寿。所幸的是桐城文脉得以传承,桐城文坛生机盎然、朝气蓬勃,桐城文学必将不断发展壮大。

唐先田(著名评论家、原省社科院研究员、学者):我和所巨是老朋友。犹记得2001年我和他一起参加全国作家协会第六次代表大会,有一周的时间我们朝夕相处、无话不谈。他是一个坦诚的人,对文学事业的忠诚、对桐城文学的发展一直念念不忘,倾注了大量心血。他为人有大爱,他的诗歌和散文有大美,其人其文有着无尽的魅力,像他家乡的这条龙眠河静静流淌,感染着文坛后辈,滋养着桐城文坛。我们永远纪念他。

时红军(著名诗人、安徽省新闻文化丛书编委会主任):天道不公,不给智者寿,不给才子寿。所巨小我三岁,我与他几乎同时步入诗坛,1984年我移居合肥之后,为了生计曾经离开诗坛多年。有一次在合肥与所巨相聚,我想邀请朋友为他接风,他婉言谢绝,却恳切地对我说:“我知道你的功底,你要继续努力,一定会写出好诗!”在他的鼓励下我又重新拿起了笔,继续创作诗歌,如今已出版多部诗集。他对社会的贡献不仅在于他的作品,他毕生未竟的事业是重振桐城文坛,传承桐城文化和文风。他留下的精神财富定会继续滋润着桐城,新桐城派文风一定会得以继承和传扬!