【内容提要】 北宋大画家李公麟的籍贯归属及其晚年隐居的龙眠山庄所在一直以来存在两说,桐城、舒城各执一词,论者亦分两派,至今莫衷一是。笔者试以典籍史料考据与实地调查相互印证的研究方法,对李公麟是舒州桐城人和龙眠山庄主体在桐城境内的历史事实作出客观论述。笔者认为错将李公麟当成舒城人的主要原因,是基本忽略了唐宋时期舒州从无舒城属县的历史事实。南宋初,与庐州府舒城县相邻且同属淮南西路的舒州易名安庆府,是造成当时及其后的一些著述将舒州桐城混同于庐州舒城的误判原因。另将李公麟的归隐地龙眠山庄划在舒城境内的主要原因,也是罔顾古往今来的客观地理史实,将古代地理典籍中的错误记述当作了原始依据。

【关键词】 李公麟 龙眠山 舒县 舒州桐城 庐州舒城 《龙眠山庄图 》 苏辙《题李公麟山庄图(并序)》 苏轼《书李伯时山庄图后》 黄庭坚 张英 《舆地纪胜》 春秋山 龙眠寨

李公麟(1049—1106),字伯时,舒州桐城人。北宋哲宗熙宁年间(一说元祐)进士。元符三年(1100)五十二岁致仕,归隐于家乡龙眠山,自号龙眠居士,时称“李龙眠”。可李公麟的隐居地龙眠山庄究竟在哪里,李公麟是不是桐城人,很早以来就有不同说法,持不同观点的人认为龙眠山庄在舒城,李公麟是舒城人。论者亦常引经据典,言之凿凿,以为理由充分。概其要点大略有四:一是李公麟隐居的龙眠山是指舒城界内的春秋山或龙眠寨;二是质疑《宋史》等有关正史把李公麟籍贯弄错,将舒城写作舒州;三是宋元以来某些文献典籍说李公麟是舒城人;四是称舒城李姓持有《李氏宗谱》、李公麟墓在舒城并有遗存旧迹,以此证明李公麟是舒城李氏祖先。针对李公麟是舒城人的观点,笔者将从典籍考据与实地调查的综合研判来逐一正误。

一、龙眠自古属桐城

李公麟的归隐地龙眠山庄因龙眠山得名,要搞清李公麟是哪里人,首先就必须了解龙眠山的历史区划归属,弄清楚龙眠山究竟是在舒城还是在桐城。

我们先从庐州府舒城县来看,据号称南宋地理总志的《舆地纪胜》载:“龙眠山,在舒城县西南八十里春秋村,如卧龙状。邑人李公麟因取此山号龙眠居士”

1。 这是李公麟号龙眠居士所依据的龙眠山属舒城县的最早史料出处。但更早成书的北宋地理总志《太平寰宇记》却仅有“龙山”,而无龙眠山一说,且龙山的方位、距离与《舆地纪胜》所述的龙眠山毫不搭界。《太平寰宇记》中按唐王泰《括地志》所说:“龙山在舒城,以山状如龙形”。“龙舒乡,今号龙山,在县西一百里,龙舒水南。”

2

到了清嘉庆八年的《庐州府志》,开始将二说合一,于是就有了“龙山,一名龙眠山,即龙舒山”的定义。除此之外,又加引《天下名胜志》:“龙眠山之阴为龙眠寨,有泉水,可千人饮”

3 ,从而对舒城龙眠山的具体方位追加了一条似可采信的注脚。清嘉庆十二年《舒城县志》中,对境内之“山”有如下概述:“舒邑山之高大者,惟矗突尖、华岩山二山为最,但矗突去县百四十里,华岩亦与桐邑接壤,惟孟潜山在县西六十里,山势高大,且为县治地脉所自,始今首标之以为镇,其余则地以人传,亦山不在高,有仙则名之义”

4。志中标明舒城全县的地脉主体是以孟潜山为代表,华岩山因“与桐邑接壤”而不算,而龙眠山不在“山之高大者”之列。龙眠山只能与春秋山一起,作为“有仙则名”的小山排名三、四位。春秋山在“县南二十里,为宋李公麟读书处”。龙眠山在“县南八十里…山阴为龙眠寨。《舆地纪胜》:邑人李公麟隐此,因取山号为龙眠居士。…山西即华岩山,或云华岩、龙眠实一山,山南接桐城界”。

5 《舒城县志》在发现《舆地纪胜》的明显错误后,纠正了书中关于“春秋村”在“舒城西南八十里”的说法,重新推出春秋山在“县南二十里”、龙眠山是“县南八十里”的“龙眠寨”的新的结论。若按《舒城县志》标注的距离计算,即使是这个“龙眠寨”,也不应在舒城境内。《舒城县志》“卷四.疆域”中明确记载:“南接桐城县界,以本县小关为界,自县至界六十里,自界至桐城县六十里”

6,从距离数字上看,龙眠寨早已深入桐城境内。《舒城县文物志》“第五章.风景名胜”中,也基本因循旧说,称“龙眠山古称龙舒山,在舒城县南40公里”,“宋代著名画家李公麟因爱龙眠山景色佳丽,归老于此,号龙眠居士”;称:“春秋山在县城南12公里,南为春秋乡,北为朝阳乡。海拔337米”,“宋代画家李公麟隐居此山时,曾在山之东麓建有春秋山庄(今已不存)”

7。

以上所录显示,舒城定义的龙眠山,其具体所在并不确定,它指的或是某座山体,而不是某处山脉体系。概括由《舆地纪胜》发端的李公麟归隐地龙眠山在舒城的说法一共有四种:1.在舒城县南80里的春秋村(笔者注:该书编者认定舒城县南80里还在舒城境内);2.在舒城县南12公里的春秋山,李公麟隐居时建有春秋山庄;3.龙山、龙舒山、龙眠山同为一山,位于县西一百里的龙舒水南;4.华岩、龙眠实为一山,(笔者注:其意似为华岩属桐,龙眠属舒,两山搭界。)在县南80里,山南接桐城界,山阴有龙眠寨。从这四种说法来看,只有一个龙眠寨真正与龙眠有关,其它像龙山、龙舒山、春秋山都与龙眠无关,至于县南80里的华岩、龙眠二山,自古至今就根本不在舒城界内,它已超过舒城县界20里,属于桐城境内的北乡山区。再从《舒城县志》1987、1992、2004至2005年不同时期的行政区划建置来看,龙眠始终只是一个村级建置,2005年以后属舒城县汤池镇31个行政村之一

8。

从安庆府桐城县这边来看,作为山名的“龙眠”一词,最早见于宋初的佛教典籍《景德传灯录》(刊行于宋景德元年1004),书中的《舒州投子山大同禅师传》记载:“(大同禅师)与雪峰游龙眠,有两路,峰问:‘哪个是龙眠路?’师以杖指之”

9。大同禅师(819-914),宋舒州怀宁(笔者注:宋舒州州治、今潜山县梅城镇)人,禅宗青原系第五世高僧,桐城佛教禅宗鼻祖,居龙眠投子山三十余年,卒諡慈济大师

10。成书于南宋(1227)的《舆地纪胜》载:“龙眠山,在桐城县西北三十里,连舒城、六安、怀宁、太湖、黄梅。之北有二龙井,(图一)龙舒之意正取此。”

11《大明一统志》载:“龙眠山,在桐城县西北六十里。宋李公麟归老,肆意此山岩壑间,因号龙眠居士”

12。明嘉靖三十三年《安庆府志》载:县北“五十里,曰龙眠山。其山如龙如伏。其上有岩,有壑。有李公麟书屋。公麟以文学名,龙眠以公麟名,故至今称龙眠居士,又称龙眠三李云”

13。清康熙六十年《安庆府志》载:“龙眠山,北五里。与华崖并峙。有岩有壑,多峭壁,俯清流,逾深逾佳,逶迤窈曲,擅江北名山之秀。宋李公麟为泗州参军,归老于此,号龙眠居士,自绘龙眠山庄图”。“华崖(岩)山,北八里,高耸横峙,多茂草繁花,望之华彩可观。有龙湫,祷雨辄应”。

14《大清一统志》、清道光七年《桐城续修县志》所载与前述基本一致。道光《桐城续修县志.舆地志》“疆域”部分,开篇就有“北至庐州府舒城县界五十里”的县界说明。在“山川”部分,对于龙眠山的记述则更为详尽。“桐城山皆自潜山猪头尖发脉,猪头尖由天柱来,东南入桐城界为分水岭。起二姑尖踰老关岭,起华崖山,由是至黄草尖、金字寨、旗岭、土脉岭”。华崖山南向分为三枝:“左枝为西龙眠”、“右分枝西为东龙眠”。“西龙眠又分二脉:最左一脉北出为社坛湾,右为双溪;次左一脉南行为走马岭,分枝向东北为澹云庵,尽于泻园庵之南;又南至媚笔泉,尽于石马潭之北。走马岭右枝向古塘为九棵松,左为境主庙,关龙眠之口。”东龙眠由“乌石崖折而东北起老虎崖,折而东南至大黄草尖”最终“会于境主庙之南,为东西龙眠水口”。文后注曰:“龙眠山毗连舒城,绵亘重复,岩壑深秀。有青布潭、碾玉峡、媚笔泉、椒园、双溪、賸山社壇诸胜”

15。从《桐城续修县志》所载看,龙眠山脉源自潜山天柱峰,北连舒城,东界旗岭、鲁谼山,西南抵黄草尖、走马岭,南止东、西龙眠水口境主庙,面积近40平方千米。又据《桐城县志》载:“桐城县山地系大别山东部余脉,…主干山脉源于潜山县天柱山”。“沿主干山脉东侧派生11条短脉,由南向北构成了7个小系。…第四小系习称龙眠山,自华崖山、大徽尖派生,呈人字形向南东倾降”。志中“主要山峰一览表”按境内山峰高度排列,“华崖山,海拔1065米,大徽尖,海拔1057米”,排名在第一、二位,系龙眠山主峰

16。二山位置均在原桐城县龙眠乡境内,今属杨头村。《桐城县志》记载,龙眠作为乡一级行政区划建置始自民国37年(1948),下辖13保;建国以后,历经1950、1952、1958、1979、1984、1987等数次区划调整,一直作为乡、人民公社一级的区划建置,涵盖范围基本不变,所辖行政村也都保持在10个左右

17。 1996年桐城撤县设市以后,龙眠乡改为桐城市龙眠街道办事处,所辖范围有所扩大。

图一 龙眠山大龙井

图一 龙眠山大龙井

综合桐城龙眠山的相关史料,不难看出,龙眠山自唐代以前就隶属舒州桐城,其区划归属古往今来从未发生过变更,也就是说龙眠山的地缘属性根本不存在争议。山的名称、年代、范围、位置、景观、特点等历史记录准确详实,传承有序。除方位角度、距离数字上略有差异外,(笔者注:因龙眠山地域较大,坐标定位不同,距离数字就有不同。)基本内容一致,不存在任何歧义。如从舒、桐两地龙眠各自的区划范围及行政建置看,从来就不是一个级别,舒城是一个小村,桐城是一个整乡。

通过比较分析,舒城一方在龙眠山的名称定位、景观遗存、地理位置及其区划归属上,明显存在有混淆不清、语焉不详,甚至相互矛盾、不能自圆其说的地方。《舆地纪胜》只知道李公麟归隐地是龙眠山,却说不清楚舒城龙眠山的具体位置和区域范围。于是错将舒城城南二十里的春秋山,嫁接到毫无关联的八十里以外桐城境内的龙眠山。此说一出,不仅给龙眠山、李公麟的归属、籍贯留下悬疑,也给后来人想把龙眠山、李公麟安在舒城的想法提供了所谓依据。后来的《庐州府志》就是按照这个思路,杂采各家之说,索性将舒城境内的“龙舒山”、“龙山”等涉及龙的地名打包,一以冠之为龙眠山。再将另一处“可容数千人”的龙眠山阴的小小“龙眠寨”附着其上,以为从此就可以将舒城龙眠山坐实。

出现这种情况的原因,根子当在《舆地纪胜》一书。该书出现的错误不单是将春秋山当作龙眠山一处,在桐城龙眠山辞条中也出现了任意扩大范围、将邻界拓展到毫不相连的本州太湖、皖西六安、湖北黄梅的严重失误。据此,笔者经检索该书相关部分后发现,在涉及舒、桐两地山川地理中的错误,仅被《庐州府志》明确指出的就有好多处。如隔县易置的舒桐两地胜迹有:“南峡山”、“桐乡”、“鹊岸”、“北峡关”等

18。其原因所在,大概都是受古代条件局限,一般的大型地理著作,基本都很难做到通过实地勘查来获取基础数据资料。只能是陈陈相因、相互摘引,以书证书,因而很难避免以讹传讹导致的失误。

以上分析足以说明,舒城实际上没有龙眠山,只有一个很小的龙眠寨,李公麟归隐的龙眠山坐落在北宋时期的舒州桐城境內,即今天的安庆市桐城市(县级市)境内。

二、舒州不是舒城县

历史上的舒州和舒城,叫我们现在人看来,可能都以为是一个地方,所谓州、县,只不过是不同时期的叫法而已。可实际历史上的舒州和舒城并不是一回事,而是两个完全不同的区域概念。

舒州始置于唐初。其地周属舒国,春秋属皖,战国属楚,秦隶九江郡,两汉、六朝基本称庐江郡。隋改熙州、后改同安郡。唐武德四年(621)改为舒州,领怀宁、太湖、宿松、望江、同安(笔者注:唐至德二年757,改名桐城县)五县,东北与庐州搭界

19。

庐州南面与舒州(桐城)搭界的就是舒城县,舒城隶属庐州。春秋时为舒国地,战国属楚,秦隶庐江、九江二郡。隋初(开皇元年,581)改为庐州,后为庐江郡,唐武德三年(620)复改庐州。开元二十一年(733)析合肥、庐江二县各一部置舒城县,舒城县名自此始

20。

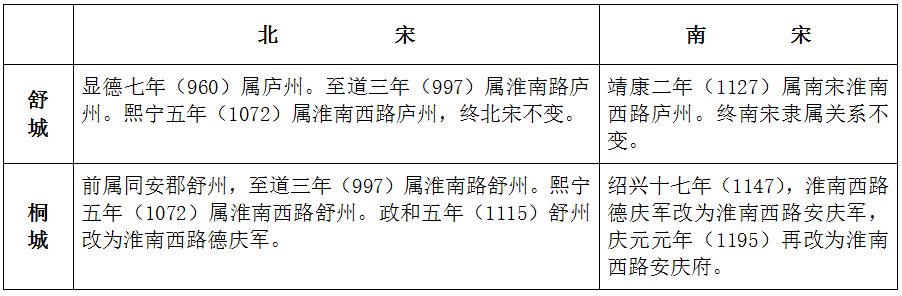

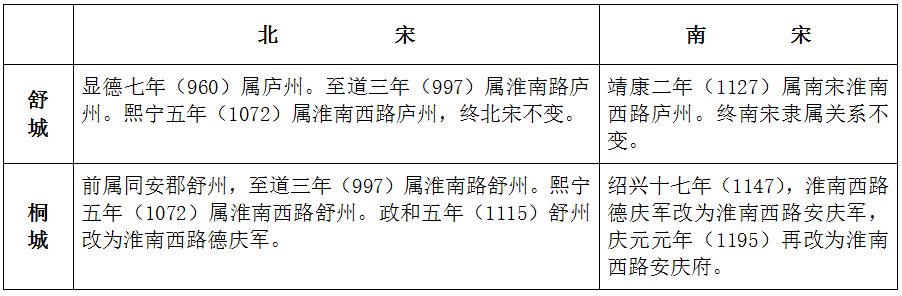

舒城、桐城(秦汉至隋唐时期)建置沿革对照表

通过以上两地建置沿革的简要梳理,可以看出,舒州与舒城县均在唐初建置,一个为州,一个是县,一个居南,一个位北,彼此毗邻,是两个不同级别的行政区域,舒城从未隶属过舒州。

但是在隋唐以前的汉魏六朝时期,情况则有所不同。舒州与舒城县同属庐江郡,因其所在区域的重合析分频繁,长期相互胶着,将其完全撇清还确实不易。

例如舒州桐城在此期间的归属就较为复杂,其地西汉隶属庐江郡,先为枞阳县、后为舒县(笔者注:汉文帝十六年,公元前前164年),东汉为龙舒侯国、龙舒,魏晋南北朝为舒县、吕亭左县等。而同期的舒城则变动较小,称舒县、龙舒、龙舒侯国等,亦属庐江郡。桐城和舒城一样,在汉魏时期叫舒县的时间最长,直至唐初,桐城这边才改隶舒州,舒城那边则改隶庐州。应该说,在隋唐以前,当时的桐城、舒城同在一个行政区划内,抑或局部重合,抑或实为一县。舒县“治所在今安徽庐江县西南”(笔者注:为汉“桐乡”所在,即后来的桐城北乡区域范围),“两汉及南朝齐皆为庐江郡治所”

21。当时的舒县范围,大致包括今天的庐江、舒城、枞阳、桐城等县(市)的局部区域。这一时期的历史名人,如汉代的文翁以及三国时期的周瑜等,都被当时或其后的史志典籍称作庐江舒人。其实在元明以前的文献典籍中,很少见到称某人籍贯为某县的,一般多以州郡冠名,比如说北宋大文学家欧阳修,就不是以吉州永丰人自称,而是以“庐陵欧阳修”自居。如果要按今天的区划建置来确认这些历史名人的籍贯,应该说比较困难,因此导致很多地方都在申明自己的主张。相对而言,“舒城说”一般容易被人采信。原因是舒城千百年来一直未脱“舒”字,至于当时究竟是属舒、舒州还是庐州舒城,在今天的研究者们眼里,似乎并不那么重要。因为汉唐迄今年代久远,相关各地要想证明自己的观点,几乎都无稽可考。唯有舒城之“舒”千古不易,可堪接轨,所以但凡涉“舒”的人和事,几乎都可将其定位于舒城。至于汉魏时期的舒县、唐宋时期的舒州与现在的舒城是不是一回事,却很少有人能说得清楚。

产生这种误判的另外一个重要原因,正如著名史学家、桐城派代表作家马其昶所指出的,是“盖宋、元以前书史所载,类统称舒州,实兼今怀宁、舒城地。洎明,而舒南皖北之产,始别之为桐城”

22。也就是说,在明代以前,史书典籍所记桐城史事皆书舒、舒州而不标桐城,例如汉代的朱邑、唐代的曹松、宋代的李公麟均是如此。别小看这缺少注脚的一个“舒”字,它能使有些地方的早期历史文化名人丧失殆尽,也能使某个地方尽收渔利、将名人统揽旗下。譬如桐(城)、舒(城)、庐(江)、怀(宁)、潜(山)各县历史名人的属地之争,就一直是这一区域历史文化研究的热门话题。著名史学家李则刚先生针对这种现象说过一段话:“由于《宋史•艺文志》说李公麟是舒州人,后人发生误会,舒城和桐城为了争夺李公麟,曾打了一场官司。事实,宋时的舒城、合肥与巢县属庐州,桐城与怀宁等县属舒州,舒州并非舒城。不但龙眠山庄(李公麟住宅)在桐城境内可证,就使《宋史•地理志》也可证明李公麟是桐城人无疑。”

23

通过以上分析,可以看出,自初唐至宋,舒州、庐州各自所在区域的区划建置及地名属性界限清晰,桐城、舒城的疆域分野也泾渭分明,不存在任何异议。但从李公麟籍贯众说不一的历史争议来看,源自汉魏时期的历史根源和由此产生的思维定势、以及宋元以前典籍中人物著录的某些习惯,可能直接影响到人们对这一问题的判断。因此,我们在讨论李公麟的籍贯归属之前,首先必须要搞清楚历史上的舒县、舒州、舒城、桐城及其相互之间的关系究竟是怎么回事。笔者在这里着重强调的是,历史上舒桐两地的区划建置不能混淆,汉魏时期的舒县并不等于唐代以后庐州下辖的舒城县,也不等于唐宋时期的舒州;唐宋时期的舒州根本不是舒城县,舒州下辖的县分中也从来没有舒城县。

三、画家籍贯本舒州

关于画家李公麟的籍贯争议,一般认为主要有三种,即“舒州说”、“舒城说”和“舒州舒城说”。持“舒州说”一派的原始依据是《宋史.艺文志》,宋以后的元、明、清历代正史,以及《安庆郡志》、《安庆府志》、《桐城县志》和有些私家著述均持这种观点;持“舒城说”的最早根据则是《宣和画谱》和《舆地纪胜》等专著,赞同此说的有《庐州府志》、《舒城县志》以及《中国绘画史》

24等某些当代著述和美术教材;持“舒州舒城说”的较少,如上海辞书出版社1979年版的《辞海》

25等。为辨明真伪、廓清史实,我们不妨再将两宋前后桐城、舒城的区划归属作个比较,对画家籍贯所在区域的建置沿革情况再作一个梳理。

桐城县,北宋初属舒州同安郡。至道三年(997)随舒州改属淮南路;熙宁五年(1072)属淮南西路;政和五年(1115)属淮南西路德庆军。南宋绍兴十七年,(1147)舒州改安庆军,桐城隶属;庆元元年(1195)安庆军又改安庆府,桐城旋属安庆府,仍隶淮南西路

26。舒城,北宋淳化四年(993)属淮南道庐州,至道三年(997)属淮南西路庐州,终宋不变

27。比较结果显示:两宋时期,相邻的桐、舒两县都同属淮南西路,虽同在一个区划内,但不属于一个州,桐城属舒州,舒城属庐州。

舒城、桐城(两宋时期)建置沿革对照表

通过比较分析可以看出,两宋时期的庐州舒城,区划归属一直不变。但桐城隶属的舒州,在两宋交替之际区划名称却发生了变化。舒州先被改为德庆军,后改为安庆军、再后改作安庆府。也就是说从这时起,舒州这一地名在大宋区划版图上开始消失。《舆地纪胜》一书就没有了舒州这一建制名称,而是在淮南西路名下有:“安庆府,舒州同安郡,安庆军节度…升舒州为安庆府(庆元元年)。今领县五,治怀宁”

28。然而恰恰就在这一时期或稍前,正是李公麟的生平活动时期。像此时或其后成书的著作家们,只注意到了舒州改为安庆府的事实,但对李公麟生前所属舒州,其后被易为安庆府的这一区间变化节点,没有给予充分的注意。他们本能地认为李公麟既不是安庆人,就肯定与桐城无涉。可当时的舒州已经不在,那又将李公麟及其龙眠山归置何处?幸好还有称“舒”的舒城在,舒城与原舒州比邻相连,且早在汉魏时期又同属舒县。成书于南宋宝庆(1227)年间的《舆地纪胜》,“顺理成章”地将李公麟的籍贯写作了舒城,然后再按李公麟为舒城人的思路在舒城境内找龙眠山。正是缘于这种推演,才在明知龙眠山属于桐城的事实情况下,还硬在舒城凑出了一个似是而非的龙眠山。

但有人不禁要问,《宣和画谱》成书时,舒州尚在,《画谱》将李公麟记作舒城人,这又作何解释?《宣和画谱》是成书于李公麟卒后不久的宣和庚子(1120)年,当时的舒州虽未改作安庆府,但已改为淮南西路德庆军。虽说此时的舒州地名已经改变,可此间编纂的《宣和画谱》与李公麟去世的相隔时间并不长,按理说作者对画家的籍贯是不会搞错的。顾名思义,《宣和画谱》是一部着重体现绘画著录的画作专著,对于研究北宋及以前的绘画发展和作品流传具有一定的史料价值。但从严格的学术意义上讲,它并算不上是一部美术史方面的权威著作。因为该书的侧重点是放在画家画作的编录上,而不是将重点放在美术史研究以及史料来源的考据上。《宣和画谱》是集体编写的一部书,其资料搜集和编辑汇总出自众家之手。由于编纂方式、资料收集等方面的问题,导致了该书在内容质量方面存在诸多缺陷,因此颇受后人诟病。正如《笔麈》所言:“《画谱》采荟诸家记录,或臣下撰述,不出一手,故有自相矛盾者。”

29根据《宣和画谱》编纂时的客观情况分析,像涉及画家小传中籍贯之类的具体细节,不一定会引起编者的关注。因为它不是该书的重点,一般也不太容易出错。据笔者看,一种情况可能是李公麟辞条的撰写者,对唐宋时期舒州、舒城容易弄混的区划名称、地缘交合以及历史沿革等方面的复杂关系,并不十分了解。正像前文所述,只是习惯性地沿袭汉魏“舒县”的思维模式,将当时的舒州写成了舒城。另一种情况可能是,当时的舒州已经易名,著录者就将舒城当作舒州的古称,以舒城代指舒州。如明初著名的史学家、文学家宋濂在《题李伯时山庄图后》一文中就沿袭古例,称“龙舒李伯时”

30,此处的“龙舒”就系舒州之古称,并不是指代其时的庐州舒城。以州郡名代属县名、以古地名代现地名,是古代文人的习惯做法,考诸文献典籍,例证比比皆是。若按其时籍贯载录的通行惯例,认定李公麟不是舒州人而是庐州舒城人的话,应当称李公麟为庐州人或者庐州舒城人才对。纵览所有涉及李公麟的典籍记载,均未发现有称李公麟为庐州人或庐州舒城人的记录。这种仅有县名而不标州名的特殊现象,应该说不符合当时的通行惯例。据此笔者认为,某些古代著述在李公麟的籍贯上将舒州写作舒城,其实就是当时文人在地名称谓上沿用古称的一种通行做法。对编者来说,它符合当时的一般习惯;对读者来说,也不会因此产生歧义。但时至今日,古人的这些做法和习惯已让当代人无法理解,只能是以字释义,就事论事,故而衍生出名人属地之争一类的割不断、理还乱的无尽话题。

对于私家著述中李公麟是舒城人的说法,《宋史》已经正误,明确记载李公麟是北宋舒州人。《宋史》虽修于元末,但“这部宋史是元人利用旧有宋朝国史编撰而成,基本上保存了宋朝国史的原貌。宋史对于宋代的政治、经济、军事、文化、民族关系、典章制度以及活动在这一时期的许多人物都作了较为详尽的记载,是研究两宋三百多年历史的基本史料”

31。至于《宣和画谱》和《舆地纪胜》中将李公麟记作舒城人的情况,以丞相脱脱和阿鲁图为先后主持的《宋史》编撰者们不可能没有注意到。如果连李公麟这样一位重量级人物的籍贯都因忽略而搞错,那“宋史记载北宋特别详细”

32的评价又从何说起。至于今天有人指出,是《宋史》错把舒城写成了舒州,持有这种看法的人,可能还是囿于自身对《宋史》的理解水平。

由于历史与现实的种种原因,关于这个问题的争议至今还在发酵。特别是最近以来,“舒城说”风头正劲,大有将舒城李龙眠完全坐实之势。听说前些年,在这个问题上又有了重大突破,有媒体报道称,舒城民间发现了李公麟家族的《李氏宗谱》。据说该谱共计八本,一世祖为李公麟。并宣称这套族谱的面世,对李公麟为舒城人的确认再次提供了权威证据。文章虽称李公麟的后裔在舒城,但对族姓繁衍特别是涉及始祖本人的相关史料却一无披露。笔者所闻如非有误的话,窃以为八卷本的族谱容量到底有多大?如果从北宋末的始祖李公麟算起,该族传承至今大概应有三四十世吧?跨度近千年、绵延几十代的皇皇剧族谱牒,卷帙仅为八卷头,实在匪夷所思!话说回来,即便认定李公麟是舒城李氏始祖,那又能说明什么问题呢?人们不禁要问,之前他又是哪里人?要是本地人,又何来一世祖之名?如果该谱能证明李公麟确系舒城李氏一世祖,那是否可以反证,李公麟在迁居舒城之前,原本就是舒州桐城人?其实,以氏族宗谱来考据人物籍贯是最为可靠的办法,如要证实李公麟的舒城籍贯,一个最简单的做法就是将族谱资料公示于众,拿信史说话。

另据《舒城文物志》载:“李公麟墓位于古城乡舒东村磐石圩之大楼墩”

33,这是李公麟籍贯所在的又一处重要证据。要说李氏墓地在舒城倒是很有可能。李公麟终老龙眠山,去世时正值北宋将亡之际,地处宋、金边界的桐舒两地,烽火狼烟,隐逸于两县相交的山中隐士卒后葬于何地,个中自有诸多不确定因素。李公麟墓地虽然没有取得严格意义上的考古学论证,但口碑相传的民间指认似可采信。李公麟葬地在舒城,其某支后裔于某代迁居舒地定居,似也合乎常理。但要说李公麟墓地在舒城就肯定李公麟是舒城人,那却未必。唐代大诗人李白卒后葬在江南当涂,是否就可以说李白是当涂人呢?中国民间的丧葬习俗因时代、地域以及特定情况的不同而千差万别,如果硬要说葬地所在就一定是籍贯所在,即使对普通百姓来说可能都不一定,更何况号称“宋画第一”的北宋大画家李公麟呢!

综上讨论,结论不言自明,《宋史》记载的李公麟为北宋舒州人,是没有异议的,也是完全符合历史史实的。关于李公麟籍贯的其它说法,基本都经不住推敲,特别是认为李公麟系北宋庐州舒城人的说法根本难以成立。

四、山庄主体在桐境

经过前文讨论,李公麟的籍贯以及龙眠山的区划归属在舒州桐城,应该说已经没有争议。但龙眠山的范围那么大,画家隐居的山庄具体在哪里,其游踪所及又包括哪些地方,这是历史留给后人寻觅和探究的永恒话题。对于本文讨论的主题来说,山庄所在更至关重要,因为这是证明李龙眠籍贯所在的基本依据。本章试图从画图资料与龙眠实景相互印证的角度,具体论述龙眠山庄的区划范围及其景点所在。

对于山庄遗迹的考据,主要还是依据画家本人创作的《龙眠山庄图》

34。现藏台北故宫博物院的《山庄图》画作,是一幅写真长卷,也是李公麟影响较大的传世珍品。水墨纸本,纵28•9厘米,横364•6厘米,苏轼撰文作跋,苏辙赋诗题赠。作者通过真实的生活体验,描绘了自己隐逸生活的客观场景。《山庄图》除了它的艺术价值之外,对于他的家乡来说,还有着非常重要的历史文献价值。图中所绘的景物,反映了龙眠山庄的风貌特征,为后人稽古寻幽提供了真实可信的历史参照。苏轼在《书李伯时<山庄图>后》曰:“龙眠居士作《山庄图》,使后来入山者信足而行,自得道路,如见所梦,如悟前世。见山中泉石草木,不问而知其名;遇山中渔樵隐逸,不名而识其人。”

35当然,苏轼并不认为李公麟仅仅是为了留下这段隐居生活的记忆而去创作该画的,他是看出画家“其神与万物交,其智与百工通”,“自画其所见者”

36,是在用心抒写隐逸林下的自我精神世界。由于作者观察细腻,写生逼真,用客观生动的描绘给后人留下了龙眠山庄珍贵的原生画面。时至今日,如果按图索骥,似可自得道路;若将图景对照,仿佛似曾相识。

苏辙在《题李公麟山庄图(并序)》中写道:“伯时作《龙眠山庄图》,由建德馆至垂云沜,著录者十六处,自西而东凡数里,岩崿隐见,泉源相属,山行者路穷于此。道南溪山,清深秀峙,可游者有四:曰圣金岩、宝华岩、陈彭漈、鹊源。以其不可绪见也,故特著于后”

37。苏辙的二十首山庄图诗,就是图中描绘的二十处景点介绍,题头小序为全诗概述。别小看这短短的一小段诗序,它可是供后人解读龙眠山庄图的重要指南。画中诸景整体走向是由西(北)向东(南),从“建德馆至垂云沜”乃至“路穷”,长度距离“凡数里”。但“不可绪见”而可游的“道南”景点,诗人可能因道险而未曾涉足,故置放其后并作强调,以供观者备览。从苏辙这段文字看,他对山庄景点的分布非常熟悉,正是他对画家画作中前十六处及后四处景点的着意强调与注释,才给后人了解龙眠山庄桐舒两地的分布状况,提供了最为可靠的原始记录。苏辙题序告诉我们,龙眠山山阳16处景观属桐城,山阴4处景点属舒城,龙眠山庄地跨两县。

如果与现实的龙眠山地形相对照,诗序所述基本吻合。山庄胜景沿山中溪流走向分布,绵延十数里,似一长串珍珠,撒落在大溪两畔的峡谷岩壑间。除像建德馆、墨禅堂、华严堂、云芗阁、芗茅馆、秘全庵等疑似建筑的景点之外,其余大都系自然景观。龙眠山脉主要为西北东南走向,主体部分在山阳,当为苏辙诗序中所分十六处景观之所在。山阳北抵“行者路穷”的华岩峰下的大龙井(笔者注:又称“大龙湫”),南至投子山西麓的龙眠山口。山阴则过桐舒大干,下接圣金岩、宝华岩等四处景点,即舒城境内的龙眠寨。诗序中标注的四处“道南”景点,可能因诗人未历其境,而在龙眠山的山势走向上判断有误,将山阴说成“道南”。除这点悬疑之外,余则皆与实境相合。因此可以说,龙眠山庄的具体范围,苏辙早有界定;龙眠山庄主要景点在桐舒两地的具体分布,诗人也作了明确交代。

“诸山何处是龙眠,旧日龙眠今不眠。闻道已随云物去,不应只雨一方田。”

38这是宋徽宗时,舒州知州黄庭坚游龙眠山的一首诗。宋元符三年(1100),李公麟归隐舒州龙眠山。就在其归隐的数年时间里,适逢黄庭坚、苏轼贬于舒州,黄为舒州知州、苏为舒州团练副使

39。一代名仕同聚一州,实乃天缘撮合。当时的舒州治所在怀宁(今潜山),与桐城接壤。两地相距近百里,古道连通,交通便捷。其间,黄庭坚及苏轼、苏辙兄弟与之游,交谊弥笃。他们倘徉龙眠山中,赏景、吟诗、作画,留下了大量的诗画作品。从公麟画、苏辙诗、苏轼跋的《龙眠山庄图》中不难看出,他们对山中的环境非常熟悉,对笔下的景物尤为眷情。若无频繁的交往、往复的游历,又何来绝妙之思、神来之笔?当年出入山中的唯一通道即东、西龙眠之间的溪谷,自南往北缘溪而上,即进入画家、诗人笔下的山庄所在(笔者注:龙眠山入口处今为境主庙水库)。

伯时隐逸,群贤毕至。钟灵毓秀的龙眠山,从此成为邑中名人仰慕前贤的世代向往。明清以来,桐地不少显宦通儒或在山中建有别业,或终老此间。清康熙大学士张英告老还乡前后,就将他的赐金园、双溪草堂两处园林,先后建在了山中腹地的双溪之泮。张英一生对龙眠山水情有独钟,退休前后悠游林下十数年,留下了题吟龙眠山的大量诗文作品,对李公麟《山庄图》中的景物考据其中多有涉及。他在《题姚注若画册十一首.媚笔泉》诗中写道:“媚笔泉香蘚石奇,下临千尺瞰沦漪。悬崖旧是垂云沜,图画依稀李伯时。”并在诗后注曰:“余在大内曾见龙眠山庄图粉本,有玉龙峡,则今之碾玉峡是也;(图二、图三)其秘全庵结屋山麓,前临大溪,樵径当门,则今之泻园似之;有垂云沜,奇石壁立大溪中,今媚笔泉罗汉台尤可想见也

40。他认为“玉龙峡”、“媚笔泉”、“泻园”诸景均系《山庄图》中的景物,如《东西龙眠二十韵.玉龙峡》诗:“我昔在内府,得见《公麟图》。苍莽玉龙峡,雪瀑如溅珠。此地水石佳,名与图画符。”

41张英拿其亲见的《龙眠山庄图》中的玉龙峡,与其亲历的碾玉峡实景进行比照,觉得图、景相符。他还认为垂云沜就是媚笔泉,他在《二十二日内直看李公麟山庄图粉本》中写道:“画里龙眠首重回,笑余新自故乡来。祗今欲觅垂云沜,难洗空清万古苔。”诗后注:“图中有垂云沜,今尚可仿佛其处”

42他的另一首《媚笔泉》诗中有“石上垂云字,久没苔藓斑”。并于诗后加注:“石上有垂云沜字,苔蚀久矣”

43。在《泻园》一诗后亦注曰:“公麟图中有秘全庵,仿佛似之”

44。在《吾园四首》的第二首诗中,张英就认为,自己园林所及的双溪景物中,就包含有李公麟《龙眠山庄图》中的“璎珞岩”和“玉龙峡”。(图四、图五)诗中写道:“璎珞岩前雪浪浮,玉龙峡底碧潭幽。吾园独占双溪胜,引入花村绕砌流。”

45而稍后的“桐城派”一代宗师姚鼐,亦曾循先人足迹,访伯时遗踪。他在《少邑尹张君画罗汉记》中写道:“伯时龙眠山庄,在吾邑境,尝入龙眠求其故址。”他在《游媚笔泉记》中认为,媚笔泉类似“宋李公麟之垂云沜”

46。至于一邑之中缅怀昔贤、题咏龙眠山和龙眠山庄的诗文,更是随处可摭,数不胜数。

图二:龙眠山碾玉峡

图三:《龙眠山庄图》局部-玉龙峡

台北故宫博物院藏本

图四:龙眠山璎珞岩

图五:《龙眠山庄图》局部-璎珞岩

台北故宫博物院藏本

除古人已经考据的景点以外,桐城境内至今仍沿袭图中旧名的有“璎珞岩”、“观音岩”等。经笔者多年实地踏勘,以图参照,认为“雨花岩”近似“百丈崖”,“泠泠谷”似”纱帽宕、仙人桥”。而舒境龙眠寨内类似图中“宝华岩”的实景,今天亦宛然在目。位处龙眠腹地的双溪李畈,相传就是当年李公麟的山庄旧址所在。

如按“舒城说”,龙眠山庄在舒城县南12 千米的春秋山,那么当年为宦舒州的黄庭坚、苏轼等至山庄讌游,是绝不会取道龙眠去翻山越岭的,而是要走官道抵达舒城。但检索舒城有关的史志典籍、文献资料,却从未提及苏、黄于舒城留存的任何蛛丝马迹。如果说李公麟是庐州舒城人,像黄庭坚、苏轼这些既是当朝名流又兼舒州长官的贵客亲临其境游历,庐州的长官竟罔顾地主之谊而一再避而不见?他们当时的活动,竟没有给当地留下一点可凭考据的遗存印记?再说龙眠山庄若是舒城境内仅容千人的小山寨,那图中所绘的二十处景点,画家又取材何处?作画的目的又用意何在?如果诗人对图中诸景从未亲历、毫无感知,题画诗又何能写出亲历亲为般的素描效果?

“舒城说”还有一个依据,就是画家本人在舒城留下的旧迹遗踪。若按历史资料分析,李公麟归隐后的主要活动区域应该是他的龙眠山庄。但画家绝非闭关修道、不出山门之人,庄南山北的桐、舒两县,肯定会留下居士当年潇洒飘逸的游踪印迹。舒城一侧某些地方发现和流传李公麟的遗踪旧迹和民间传说,应该说是完全正常的,也是符合历史实际的。元明以来,舒城历代文人雅士尊崇名贤、仰慕前哲,摭拾旧闻、甃其遗迹,修文铭石、载之邑乘,才使得伯时故事流传至今。这些年代久远的历史陈迹,今天都已衍化成历史传说、民间故事。和舒城一样,桐城境内也留下了黄庭坚、苏轼等人当年的遗踪旧迹和历史故事

47。这些史迹遗存得以流传下来,说明了某些历史名人与某地曾经有过的因缘关系。但如果单凭其说事,并作为某些历史定论的重要依据,可能就比较勉强,甚至会得出错误的结论。再以欧阳修为例,他在滁州做官期间留存的遗踪旧迹.以及于此间写就的不朽名篇《醉翁亭记》,是不是就可以证明欧阳修是滁州人呢?因此,单凭李公麟在舒城留下的遗存传说来证明李公麟就是舒城人、龙眠山庄就在舒城境内,这样的说法同样也是站不住脚的。

在结束本文的讨论之前,有一点是笔者想要申明的,就是写作本文的用意,并不是为了帮助地方争夺名人,更不是为了发掘什么历史文化资源而特意炒作。笔者的目的很简单,就是还原历史的真像。像李公麟这样的历史名人,其年代距今还不到千年,就对其籍贯所在莫衷一是、甚至搞错,连《辞海》以及王伯敏所著的《中国绘画史》等书,都将李公麟写成“舒城(今安徽舒城)人”

48,不能不说是当今学术界、特别是美术史界的悲哀。历史必须是客观真实的,任何被误读、曲解、篡改甚或几成定论的历史事实,一旦被证明是错误的,就应当正本清源,予以改正,决不能将错就错,以假乱真。

本文最后的结论是,《宋史》中关于宋代大画家李公麟为北宋舒州(今安徽桐城)人的记载是不存在异议的,某些典籍著录称李公麟为庐州所属的舒城人的说法是错误的,有的教材、辞书将其说成是舒州舒城人则是毫无依据的。李公麟晚年归隐的龙眠山在桐城,龙眠山庄覆盖的范围主体在桐城境内,但也包含山阴一隅的舒城龙眠寨。

本文刊登《中国书画》2017年第9期

【注释】

1[南宋]王象之《舆地纪胜》,卷46“淮南西路,庐州”,1883页。

2[北宋]乐史《太平寰宇记》卷126“淮南道四、庐州”,2500页。

3[清]嘉庆《庐州府志》卷2“名胜志”,9页。

4[清]嘉庆熊载升、杜茂才修,孔继序纂《舒城县志》卷5,“山川”,62页。黄山书社,2014年。

5 [清]嘉庆熊载升、杜茂才修,孔继序纂《舒城县志》卷5,“山川”,63页。黄山书社,2014年。

6 [清]嘉庆熊载升、杜茂才修,孔继序纂《舒城县志》卷5,“山川”,60页。黄山书社,2014年。

7《舒城县文物志》57、60页。安徽省舒城县文化局,1984年。

8《舒城县志》“第一章、建置区划”,35-41页。黄山书社,2012年。

9[北宋]释道元《景德传灯录》卷15,282页。成都古籍书店,2000年。

10[宋]普济著、苏渊雷点校《五灯会元》上册,卷5“青原下四世、投子大同禅师”,297页。中华书局1984年。

11[南宋]王象之《舆地纪胜》卷46“淮南西路、安庆府”,1867页。

12《大明一统志》卷14“安庆府”。

13[明]嘉靖《安庆府志》卷5“地理志”,88-89页。黄山书社,2011年。

14[清]康熙《安庆府志》卷2“地理志、山川”,55页。中华书局2009年。

15[清]道光《桐城续修县志》卷1“舆地志、疆域、山川”1-3页。民国庚辰年重印本。

16 潘忠荣主编《桐城县志》第2章“自然地理”,96-97页。黄山书社1995年。

17 潘忠荣主编《桐城县志》第1章“建置区划”,58-69页。黄山书社,1995年。

18[清]《庐州府志》“名胜志”载:“《舆地纪胜》南峡山,《晏公类要》在舒城县。按县志,境内无此山名。”、“桐乡,…恐桐乡亦在桐城,非舒城地也。”、“鹊岸,…《舆地纪胜》以为在今舒城县未确。”、“北峡关…《舆地纪胜》北峡关在舒城县南四十五里,关南属安庆府。(笔者按:北峡关是以方位定名的桐城县北著名关隘,居舒南桐北。该关如属舒城,何来北峡之名。)

19[北宋]乐史《太平寰宇记》卷125“淮南道四、庐州”,2472页。[清]康熙《安庆府志》卷2“地理志、沿革表”,37-43页。中华书局2009年。

20[北宋]乐史《太平寰宇记》卷126“淮南道四、庐州”,2489-2490页。[清]嘉庆熊载升、杜茂才修,孔继序纂《舒城县志》卷2“建置沿革”,39-41页。 黄山书社,2014年。

21《辞海》缩印本,323页。上海辞书出版社,1979年。

22[清]马其昶著、毛伯舟点校《桐城耆旧传》卷5“刘评事传第四十”,149页。黄山书社,1990年。

23李修松主编《李则纲遗著选编》第5编“论政”,700页。安徽大学出版社,2006年。

24王伯敏《中国绘画史》第6章“五代、两宋的绘画”,251页。上海人民美术出版社,1982年。

25《辞海》缩印本。1265页。上海辞书出版社,1979年。

26《宋史》志第41“地理四、淮南西路”:“安庆府,本舒州,同安郡,德庆军节度。…绍兴十七年,改安庆军。庆元元年,以宁宗潜邸,升为府。…县五:怀宁、桐城、宿松、望江、太湖”。

27[清]嘉庆熊载升、杜茂才修,孔继序纂《舒城县志》卷2,“建置沿革”,42-43页。黄山书社,2014年。

28[南宋]王象之《舆地纪胜》卷46“淮南西路、安庆府”,1853-1856页。

29《中国画学全史》269页。上海书画出版社,1985年。

30《钦定四库全书》《文宪集》卷13,41页。

31《宋史》“编辑说明”。中华书局,1985年。

32《宋史》“编辑说明”。中华书局,1985年。

33《舒城县文物志》25页。安徽省舒城县文化局,1984年

34《中国美术简史》128页。高等教育出版社,1990年。

35 李之亮注《苏轼文集编年笺注》第9册,600页。巴蜀书社,2011年。

36 李之亮注《苏轼文集编年笺注》第9册,600页。巴蜀书社,2011年。

37 陈宏天、高秀芳点校《苏辙集》卷16,312页。北京中华书局,1990年。

38[明]天顺《直隶安庆郡志》卷12“题咏”,347页。黄山书社,2011年。

39[清]康熙《安庆府志》卷12“秩官志”,528、539页。中华书局2009年。

40[清]张英《文端集》卷31,《景印文渊阁四库全书》集部258,别集类,554-555页。[清]张英《笃素堂诗集》卷2,19页,光绪二十三年桐城张氏重刊本。

41[清]张英《文端集》卷12,《景印文渊阁四库全书》集部258,别集类,397页。[清]张英《存诚堂诗集》卷8,1-5页。清光绪二十三年桐城张氏重刊本。

42[清]张英《存诚堂诗集》卷21,1页。清光绪二十三年桐城张氏重刊本。

43[清]张英《文端集》卷12,《景印文渊阁四库全书》集部258,别集类,398页。[清]张英《存诚堂诗集》卷8,1-5页。清光绪二十三年桐城张氏重刊本。

44[清]张英《文端集》卷12,《景印文渊阁四库全书》集部258,别集类,399页。[清]张英《存诚堂诗集》卷8,1-5页。清光绪二十三年桐城张氏重刊本。

45[清]张英《文端集》卷33,《景印文渊阁四库全书》集部258,别集类,561页。[清]张英《笃素堂诗集》卷3,12页。光绪二十三年桐城张氏重刊本。

46[清]姚鼐《惜抱轩全集》文集卷14,175页、168页。中国书店,1991年。

47[清]康熙《安庆府志》卷4“地理志、古迹”101页:“望湖石,西门外,黄庭坚尝读书坐此,望团亭等湖。”中华书局2009年。[清]道光《桐城续修县志》卷4“营建志”,8页。民国庚辰年重印本。《桐城文物志》第6章“风景名胜”207页:“《桐城县志略》、《安庆府志》载:苏轼曾筑别业于桐城‘官庄’(今石河乡官桥村)。”桐城县文化局,1988年。

48王伯敏《中国绘画史》第6章“五代、两宋的绘画”,251页。上海人民美术出版社,1982年。